ご挨拶

新年度、入学や就職など、大きな期待と少しの不安を胸に秘めつつ新たなスタートを切る節目の時期、いずれにしても皆様には楽しく素敵な人生の新たなステージの幕開けとなることをお祈りいたします。

さて、愛知県議会では、令和7年度定例県議会が開催、一般会計2兆9,413億余円を含む4兆4,444億円の当初予算案など99議案を審議、全ての議案を可決しました。(令和7年度当初予算の概要はP3をご覧ください。)

私自身、会派の議会改革PJTの事務局長として、議会のデジタル化や県民に開かれた議会のあり方の検討項目をとりまとめたり、警察委員会委員として、特に匿名・流動型犯罪グループによる特殊詐欺への対応、マイナ免許証への切替、増加傾向にある自動車盗などの身近な犯罪への取締りと注意喚起など、提出議案に対する課題の深堀と今後の対策強化策の提案をしてまいりました。

引き続き、こども、若者、女性、高齢者、障害のある方など、すべての人が安心して住み続けられる、そして住んでみたいと思われる未来をしっかり見据えた愛知県を創り上げることに全力で取り組んでいきます!

今年度9月議会本会議一般質問では、①スタートアップエコシステムの形成 ②大規模災害への備え ③児童虐待への対応の3テーマを取り上げました。 来年度政策に以下のとおり反映される予定です。

① STATION Aiでの女性活躍の推進を含むダイバーシティの取り組みを進めるべきと提案、来年度女性起業家等のダイバーシティを推進する新たなプログラムの実施が予算化されました。

② 在宅・車中泊避難者への支援や避難者のQOL向上を進めるべきと提案、来年度避難所外避難者のための災害備蓄品の追加購入など「被災者支援緊急パッケージ」の新設を含む補助事業を拡充し、「場所(避難所)への支援」から「人(避難者等)への支援」への転換が進みます。

併せて、災害時に専門ボランティア組織の活動支援や調整を担う「災害中間支援組織」も新たに「あいち広域ボランティア・NPO支援本部」として再編、常設設置されます。

③ 一時保護所の環境改善と受入体制の強化を提案、三河地区の一時保護所の移転整備を進めるとともに、児相職員の増員と若手職員の実践力強化の研修実施などが盛り込まれました。

2月定例議会 本会議で「多文化共生」をテーマに議案質疑を行いました!

外国人県民への日本語教育支援

外国人との共生社会実現の大きな課題である「言葉の壁」。 地域の日本語教育の担い手不足は依然厳しい。 効果的な日本語教育を広く充実・普及させるためには、担い手が取り組みやすい素材やしくみをつくるとともに、外国人の習得レベルやニーズを判定できるようなツールが必要である。

県当局

県内200以上ある地域日本語教室では担い手不足の声を多く聞く。 教室運営を担う一定の専門知識を持った人材の育成が重要な課題と認識。

来年度「人材育成カリキュラム」を作成し、市町村やNPO等が運営する地域日本語教室でも活用してもらえるよう講座を開くなど準備をしていく。

県当局

多文化共生推進室に配置している日本語教育の専門家 総括コーディネーター(2名)を中心に、類似ツールの調査研究や本県独自の能力判定ツールの方向性の検討を現在行っている。

まずは「人材育成カリキュラム」を優先し、「日本語能力判定ツール」は2027年度までのできるだけ早い時期の完成を目指して取り組んでいきたい。

外国人の活躍支援と防災

多くの外国人県民の方は、SNS等を活用しながら外国人コミュニティを形成している。 その中の日本語も母語も堪能でリーダー的役割の方は、日本人と外国人県民の相互理解を深める架け橋的存在。 特に災害時にはキーパーソンとして活躍してもらえるよう働きかける必要がある。

県当局

有事の際は、外国人県民への正確な災害情報発信、避難状況やニーズの把握、支援活動を行う行政やNPO等との情報共有が重要。 その中で外国人コミュニティにおけるリーダー的存在のキーパーソンの役割は極めて大きく、行政が日頃からいかに緊密な関係を構築していくかが課題と認識。

県当局

現在市町村に調査を依頼中。市町村が把握しているキーパーソンの協力により更なる発掘をしていく。

来年度はキーパーソンの方からヒアリングを行うとともに、災害時の外国人支援体制を検討する会議の委員として参画してもらう。

防災訓練への参加も積極的に働きかけ、また、災害多言語支援センターの機能強化にもご協力いただく。

2月定例議会 警察委員会 「マイナ免許証・自動車盗」 について議案質疑

マイナ免許証への切替 (3/24~)

手続きが分かりにくいので、問合せをFAQ方式で公表したり、保有形態を入力すると、手続きが必要書類とともにフローとして表示される等工夫した広報周知をしてほしいと提案。

結果、FAQを県警HPに掲載、AIチャットボットを活用した手続き案内を検討することになりました。

マイナ免許証への切替のポイント

▶ 強制ではない(免許証のみ、マイナ免許証のみ、2枚持ちの3パターンで選択可能)

▶ 平針試験場と東三河センターで切替可能 (但し優良運転者に限り免許更新時に各警察署で切替可能)

▶ 切替には「署名用電子証明書暗証番号」が必要

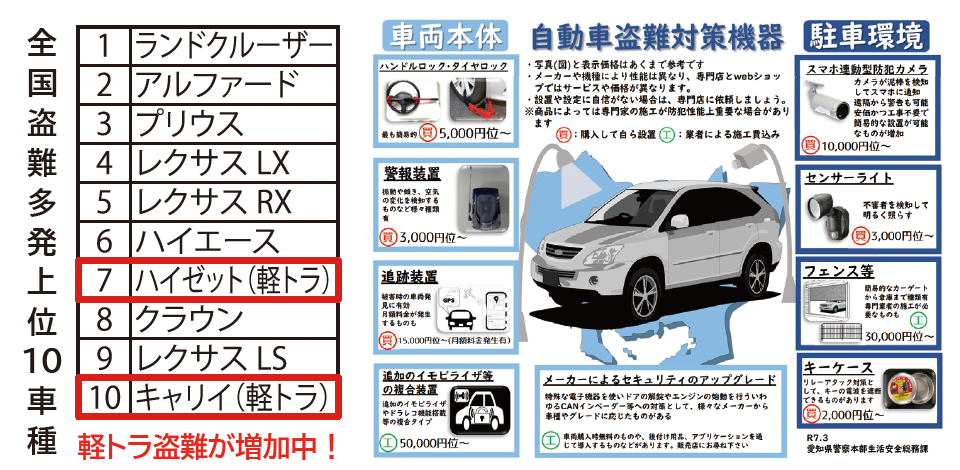

多発する「自動車盗」対策

昨年の本県自動車盗の認知件数は866件、前年比較で168件増加し、全国ワースト。被害は上位3車種で全体の6割以上、軽トラ被害も増加。

組織的な犯罪グループや違法のヤードの摘発など犯罪撲滅の取り組みを強化するとのこと。所有者の自己防衛も重要なので、ディーラーから購入者に盗難対策機器の購入を勧めるなどの働きかけをしてはどうかと提案しました。

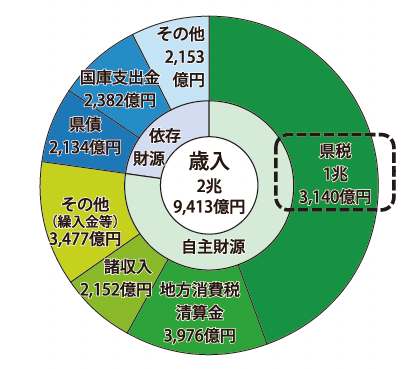

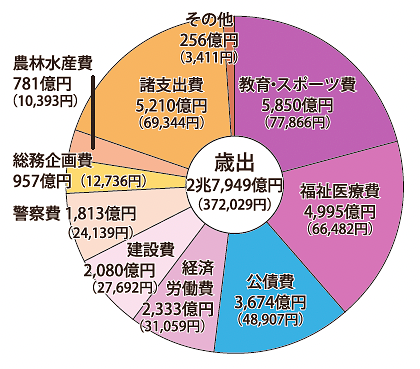

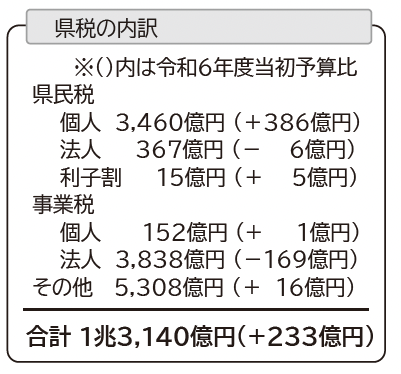

令和7年度 当初予算の概要 ~限られた予算が有効活用されるかチェックしていきます!~

一般会計当初予算総額 2兆 9,413億円余 (他 特別会計:1兆2,682億円余 企業会計:2,349億円余

県税収入は、企業収入の減少による法人二税(法人県民税・法人事業税)の減収を見込む一方で、定額減税の終了や個人所得の増加による個人県民税の増収が見込まれる。ただ、人件費や扶助費などの義務的経費が増加することから、単年度の歳入だけでは歳出を賄うことができず、多額の基金取り崩しに依存する厳しい財政状況が続いている。

・県税収入は、前年度から 233億円 増

・県債は、前年度から 336億円 減

〔参考〕 財政調整基金残高 : 1,554億円

・32年ぶりの水準となった給与改定で人件費 増

・医療・介護・子育て関連の予算が大きく増加

・学校等公共施設の長寿命化改修を着実に実施

注:()内は、県民一人当たりに換算した歳出金額

安心できる医療体制 / 子どもを守る支援

・感染症まん延時の医療機関に必要な個人防護具の備蓄

・新がんセンター(2030年代初頭開業予定)の整備推進

・柔軟な保育士配置を実施する市町村に人件費を助成

・多子世帯3歳未満児の保育料無料化又は軽減の対象拡大(第3子以降→第2子以降 2025年10月から)

・子ども食堂支援、児童養護施設退所者支援を充実

県立高校の魅力化、子どもの学びの保障

・県立中高一貫校など県立高校のハードとソフト整備推進

(体育館等の空調設備、特別支援学校のELV設置含む)

・全ての県立中高学校にデジタル採点システムを導入

・フレキシブルハイスクールと夜間中学校の整備推進

・市町村が設置する校内フリースクールの支援員を補助

・外国人児童生徒に対応する小中学校の教員配置を拡充

女性・外国人の活躍支援 / 地球温暖化対策

・男女間の賃金差異を公表、女性採用マッチングを推進

・外国人日本語教育の推進、災害時外国人支援体制の充実

・省エネ再エネの建物や設備、自動車への補助制度を拡充

・脱炭素PJT(SAF・ペロブスカイト太陽電池等)の推進

能登半島地震を教訓に、地域の安全を底上げ

・市町村が実施する被災者支援事業への補助枠を拡大

・ペット同行避難対策推進マニュアルの作成

・ゼロメートル地帯の広域防災活動拠点の整備(弥富市

・住宅や建築物の耐震診断、改修等への費用補助を拡充

中小企業支援の拡充 / 次世代産業の育成

・中小企業等のBCP策定伴走支援、価格転嫁の機運醸成

・次世代エネルギー 水素やアンモニアの社会実装を推進

・「STATION Ai」によるエコシステム形成の取り組み強化

身近な犯罪取締り強化 / 交通安全施策の推進

・匿名流動型犯罪グループの取締りにAIシステムを導入

・マイナ免許証への切替(3/24~)の体制整備と広報啓発

・自転車の交通違反取締りに関するルールブックを作成

家畜伝染病対策 / 新たな農畜産業の育成

・鳥インフルエンザや豚熱の防疫対策を強化

・スマート農業の普及促進、有機農業への転換支援

・自給飼料の栽培流通、牛のゲップ削減の実証事業を実施

県内への移住促進 / 観光資源の最大活用

・空き家活用広域マッチングプラットフォームを設置

・アジパラ競技大会、大河ドラマ「豊臣兄弟」、発酵食文化など観光資源を活用したプロモーションを実施

「課題は現場にあり!」 「百聞は一見に如かず」 自分の足を使って現地現物調査

物流と災害対応の可能性を広げる「ドローン」 ~物流ドローン社会実装モデル推進事業~

あいちモビリティイノベーションプロジェクトの一環。プロドローン社が提案し、名古屋鉄道などが参画した実証実験を視察。

災害時を想定し、医薬品等を山間部に届ける実験で、複数カメラを配置しモニター管理、ドローンを自動制御して安全管理を徹底。 課題はバッテリーの容量アップと小型軽量化。 愛知の強みは製造業、実装に向けた行政支援が必要と感じました。

水素・アンモニア発電が進む ~JERA 碧南火力発電所~

国内最大規模の石炭火力発電施設。2024年度は実証実験としてアンモニアを20%混焼、2050年にはアンモニア100%による発電を目指し、併せて水素の技術開発も進めています。

産業と暮らしを守るため、化石燃料に頼らず、技術革新を進める中で、少しでも早く多くのCO2を削減しようと、現場は最前線で必死で戦っているのだと。

CO2を排出しないエネルギーが最良、しかし高騰する電気料金など、そのコストを誰が負担するのか。 他人事でなく、自分事として真剣に考える時期に来ています。

水害から暮らし守る、大切なポンプ ~海部応急ポンプ管理センターが完成~

水害時に出動する応急的なポンプ設備を管理する拠点で、県下に3拠点計170設備あり、その内の93設備を保有します。

海抜ゼロメートル以下が広がる私たちの地域、雨水や生活排水などは、川沿いに整備された排水機で汲み出すことで暮らしが成り立っています。 有事の際の安心につながる重要な備え。 しっかり管理運営する必要があります。

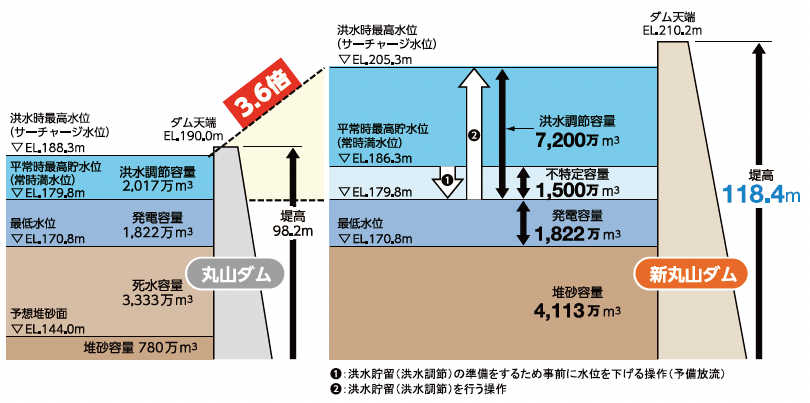

木曽川流域を洪水から守る ~新丸山ダム建設事業~

過去の洪水被害を教訓に、機能アップを図るダム再生事業。 現在より20m嵩上げし、洪水調整のほか、渇水時の保水、発電量の増加も見込まれます。

建設現場ではDXを導入し、重機の無人運転、3Dモデルの活用も。 ただ、完成までにはまだ少しが時間がかかりそうです。

動物「管理」と動物「愛護」を考える ~(一社)SORA様と動物愛護センター~

犬猫レスキューをしている(一社)SORA小さな命を救う会さん。保護や譲渡に関して直面する課題や解決の提案をヒアリング。

続いて、豊田市の県動物愛護センターへ。 昔は「管理」のため年間約5万頭を殺処分。 時代は変わり、これからは「愛護」の視点。

今議会では、センターの移転も含めた「譲渡施設」としての役割の見直しを進める方針が示されました。

動物「管理」と「愛護」のあり方が大きく変わるタイミング。 犬猫をはじめ動物は大切な「家族」です。今こそ小さな命を救う体制づくりに官民一体で取り組む必要があります。

ミライの介護人材を育てる ~県立古知野高校 福祉科~

文科省のマイスター・ハイスクール事業としてミライの介護人材育成に挑戦している古知野高校。

2年生は、同朋大学の下山教授による座学。 1年生は、コニカミノルタ社がデジタル技術を活用した見守りシステムを実際に持ち込んでの実習。 「何か質問は?」の問いに、「もう一度使わせてほしい!」との声。若い力の着実な成長を垣間見ました。

介護人材は不足、介護現場のDX化は必要、ただ省人化が介護ではなく単なる監視につながる危険性も。 技術革新が進んでも、結局は温かみのある、人対人の触れ合い、それが介護。

ミライにはばたくスマート介護人材の育成にがんばる教育現場の力になりたいと強く感じた有意義な視察でした。

みなさんと一緒に参加したり、対話することも大切な議員活動。

お見かけの際はぜひお声かけください!

4、5月は、気候とは裏腹に「こころ」が不安定になりがち。 ひとりで抱え込まないで..。 まずはご相談ください。

● あいちこころのサポートLINE相談

こちらのQRコード読み込んでください

● あいちこころホットライン365

毎日9時~20時半 052(951)2881

PCの方はPDFでもご覧いただけます。(9MB)